Postergalerie 2022

Sehen Sie sich das Video zum Poster und der Studienarbeit an:

Wie „Virtual Mobility“ gelingen kann

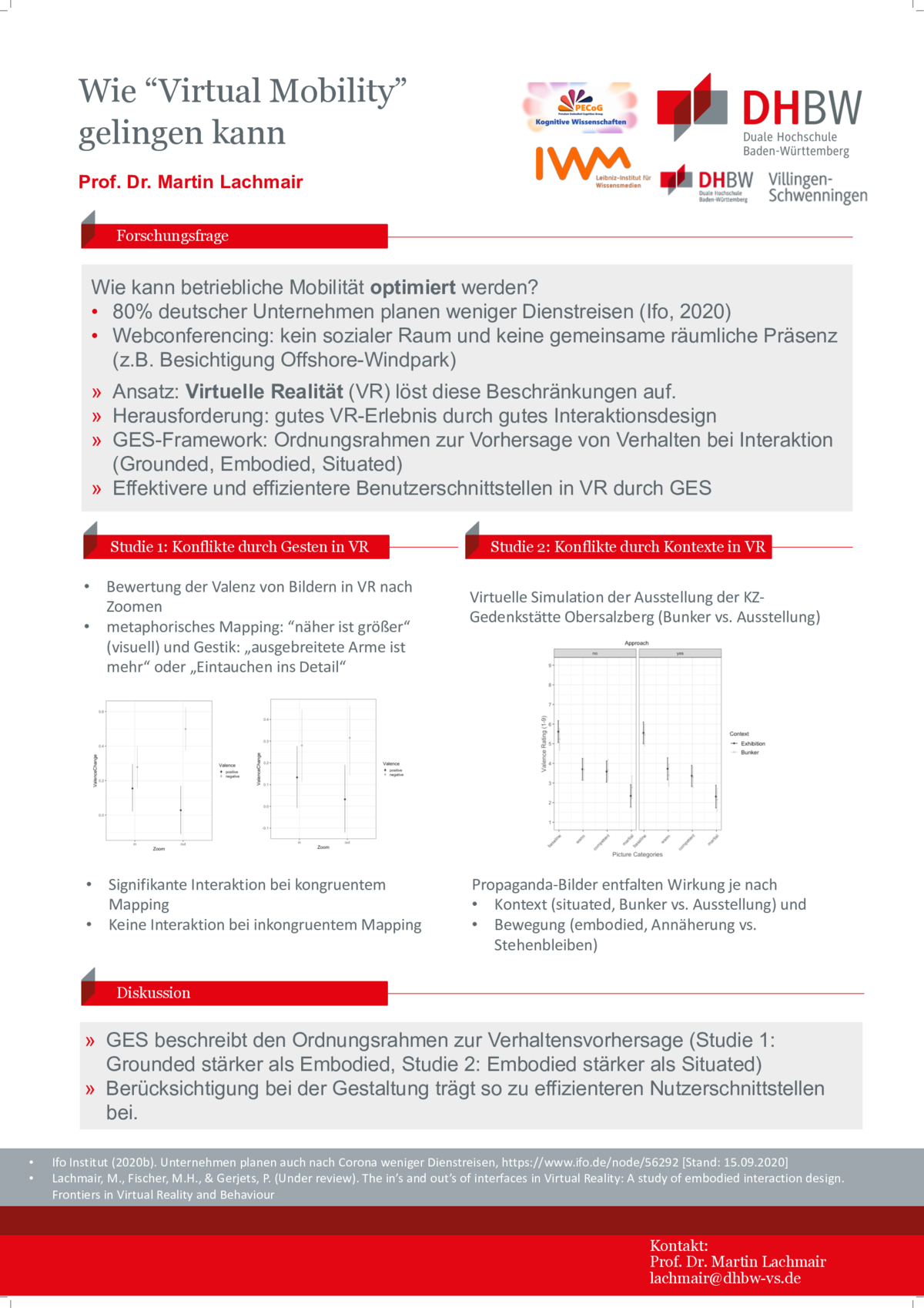

Während der Pandemie ist einmal mehr deutlich geworden, dass digitale Kommunikationskonzepte wie „Webconferencing“ eine sinnvolle und kostengünstige Ergänzung betrieblicher Mobilität sein können (vgl. schon Lindeblad et al., 2016). So gaben, branchenabhängig, bis zu 80% der deutschen Unternehmen im Juni 2020 an, dass sie nach der Pandemie weniger Dienstreisen beabsichtigen zu planen (Ifo, 2020). Allerdings besteht beim Webconferencing der entscheidende Nachteil, dass ein soziales Raumerlebnis durch ein Gefühl der Präsenz, insbesondere auch an nur schwer erreichbaren Orten (z.B. Besichtigung Offshore-Windpark), nicht darstellbar ist. Dies engt die Entwicklung einer (evtl. universellen) virtuellen Mobilität erheblich ein. In virtueller Realität (VR) besteht diese Einschränkung nicht. Der immersive Charakter des Mediums kann beim Benutzer ein Gefühl der Präsenz in einem virtuellen Raum (Kontext) erzeugen und so Mobilität virtuell entscheidend ergänzen. Dies erfordert allerdings eine angenehme und produktive VR-Erfahrung mit Mehrwert. Damit das gelingt, kommt neben dem virtuellen Kontext auch der Gestaltung der Benutzerschnittstelle, die den gesamten Körper des Nutzers einbeziehen kann, besondere Bedeutung zu. In meinen Studien konnte ich mit Kollegen z.B. zeigen, dass bei Vergrößerung oder Verkleinerung von Bildern in VR die Bewertung ihrer Valenz durch eine un-intuitive Armgeste (schließend bzw, öffnend) signifikant abgeschwächt wurde, verglichen zu einer intuitiven Armgeste (öffnend bzw. schließend).

In Bezug auf den Kontext fanden wir in einer Simulation der Ausstellung der KZGedenkstätte Obersalzberg in VR, dass Propaganda-Bilder aus der NS-Zeit ihre Wirkung im Rezipienten im Kontext einer düsteren Bunkeranlage eher entfalten konnten, als in einem hellen Ausstellungsraum. Dieser Effekt wurde jedoch von der Bewegung auf die Bilder zu im Vergleich zu keiner Bewegung beeinflusst. Gründe hierfür können kognitive Konflikte sein, die auf einer unbefriedigten Erwartungshaltung des Rezipienten beruhen. Diese Erwartungen gründen auf unseren Erfahrungen mit der physischen Welt, die unterschiedlich tief mit der menschlichen Kognition verbunden sind. Der GES-Framework beschreibt qualitativ diesen hierarchischen Zusammenhang anhand einer metaphorischen Verbindung zwischen Kognition und räumlichen Achsen. So erzeugt die un-intuitive Kopplung zwischen Aktion und Funktion (z.B. schließende Geste und Vergrößerung des Bildes, embodied) in Studie 1 einen kognitiven Konflikt, der zur Abschwächung der Valenzbewertung im Vergleich zur intuitiven Kopplung (schließende Geste und Verkleinerung des Bildes, grounded) führt. Inähnlicher Weise entsteht ein kognitiver Konflikt in Studie 2 zwischen Kontext (situated) und Bewegung des Rezipienten (embodied) bei der Bewertung der Valenz von Propagandabildern aus der NS-Zeit. Der Kontext (Bunker oder Ausstellung) kann Einfluss auf die Wirkung der Propagandabilder nehmen, wenn sich der Rezipient nicht bewegt.

Eine Anwendung des GES-Frameworks kann somit zu effektiveren und effizienteren Benutzerschnittstellen in VR beitragen, hin zu einer (universellen) virtuellen Mobilität.

Quellen:

Ifo Institut (2020b). Unternehmen planen auch nach Corona weniger Dienstreisen, www.ifo.de/node/56292 [Stand: 15.09.2020]

Lachmair, M., Fischer, M.H., Gerjets, P. (Under review). The in’s and out’s of interfaces in Virtual Reality: A study of embodied interaction design. i-com

Lindeblad, P. A., Voytenko, Y., Mont, O., Arnfalk, P. (2016). Organisational effects of virtual meetings. Journal of Cleaner Production, 123, 113-123

Microalloyed copper-based alloys with optimized strength and high conductivity: Analysing the potential of binary CuSc-alloys

Julia Dölling, M.Sc., Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart

Prof. Dr.-Ing. Andreas Zilly, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart

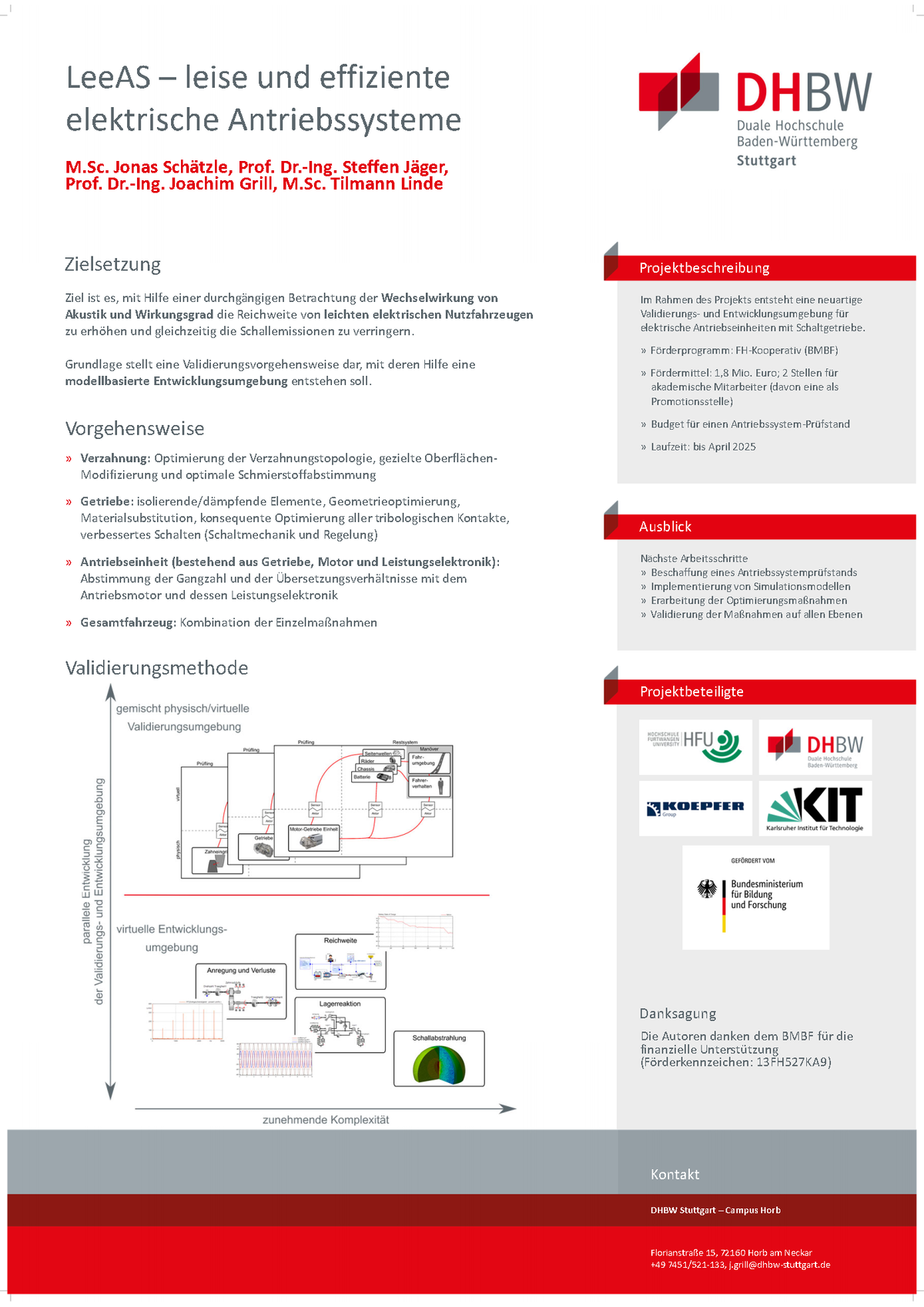

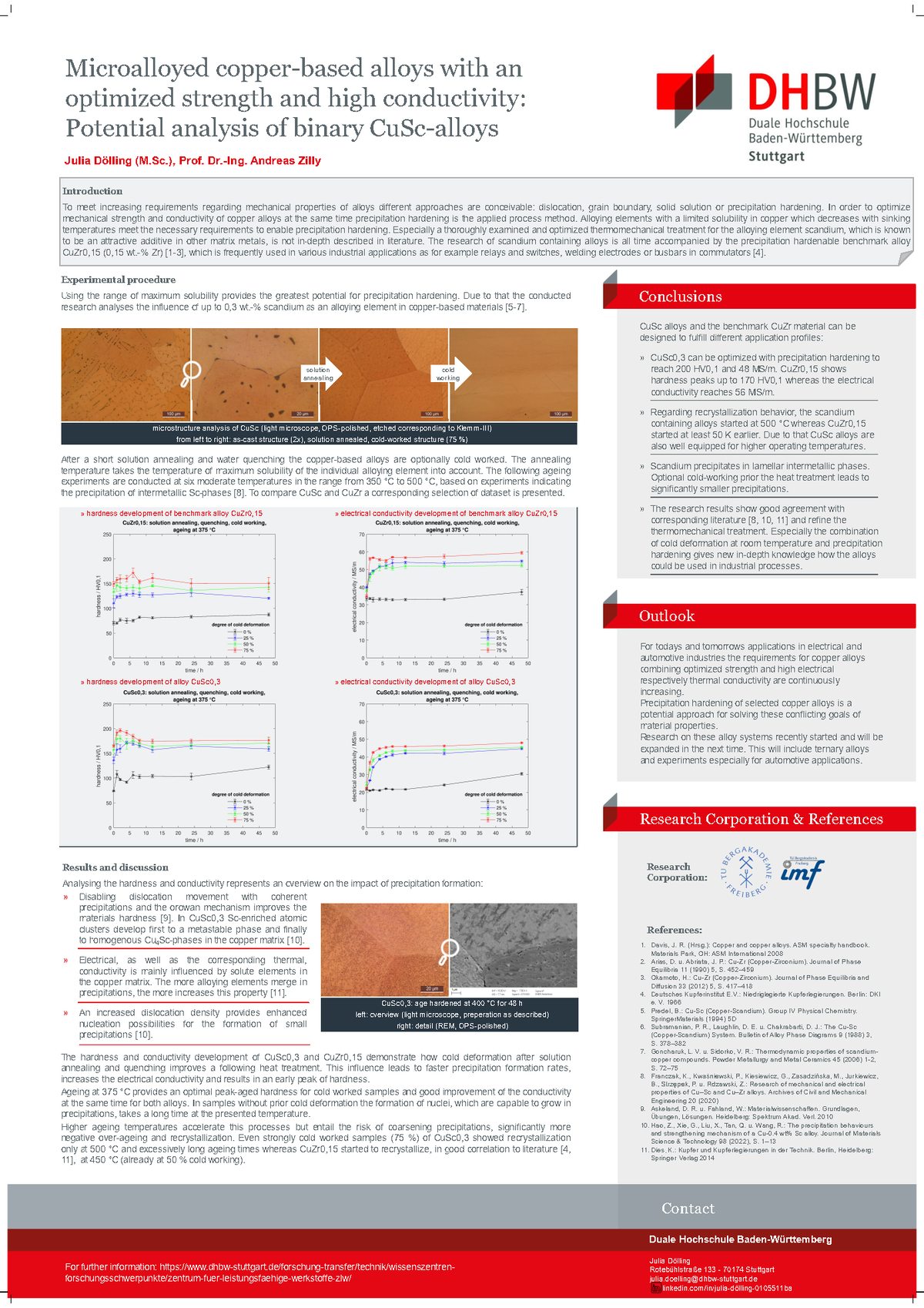

For todays and tomorrows applications in electrical and automotive industries the requirements for copper alloys combining optimized strength and high electrical respectively thermal conductivity are continuously increasing. In order to increase mechanical strength and alloy conductivity at the same time, precipitation hardening is the conducted process method. After a short solution annealing and water quenching the copperbased alloys are cold worked and heat treated at moderate temperatures. One of the key achievements of this work is to use a thoroughly examined and optimized thermomechanical treatment to enable the precipitation of scandium containing intermetallic phases. The conducted research analyses the influence of up to 0,3 wt.-% scandium as an alloying element in copper-based materials. The measurements of scandium containing alloys are all time accompanied by the benchmark alloy CuZr0,15 which is frequently used in various industrial applications. This procedure enables a direct alloy comparison and validation of the experimental setup. The CuZr0,15 binary alloy contains 0,15 wt.-% zirconium and enables due to its limited solubility precipitation hardening as well. Comparing the two alloying systems, CuSc and CuZr, enable to generate an in-depth view on how copper based alloys can be designed for different application profiles. After analysing reachable hardness and electrical as well as thermal conductivities, different process parameters are optimized. In addition, significant material properties as for example recrystallization, softening temperature for higher application temperatures are highlighted and directly related to the mentioned reference material which is fitted for a variety of applications in the automotive and electronic industry. During the experimental procedure the electrical conductivity is measured with an eddy current test. Moreover hardness tests of the analysed materials are conducted with a micro hardness tester (HV0,1). Casted alloys produced by melting metallurgy are thoroughly examined using a calibrated spark spectrometer (optical emission spectrometer OES)

Do‐it‐yourself as a means for making assistive technology accessible to elderly people – Evidence from the iCare project

Tobias Mettler (1), Stephan Daurer (2), Michael Bächle (2), Andreas Judt (3)

1 Swiss Graduate School of Public Administration, University of Lausanne, Lausanne, CH

2 Department for Business Information Systems, DHBW Ravensburg

3 Department for Informatics, DHBW Ravensburg, Campus Friedrichshafen

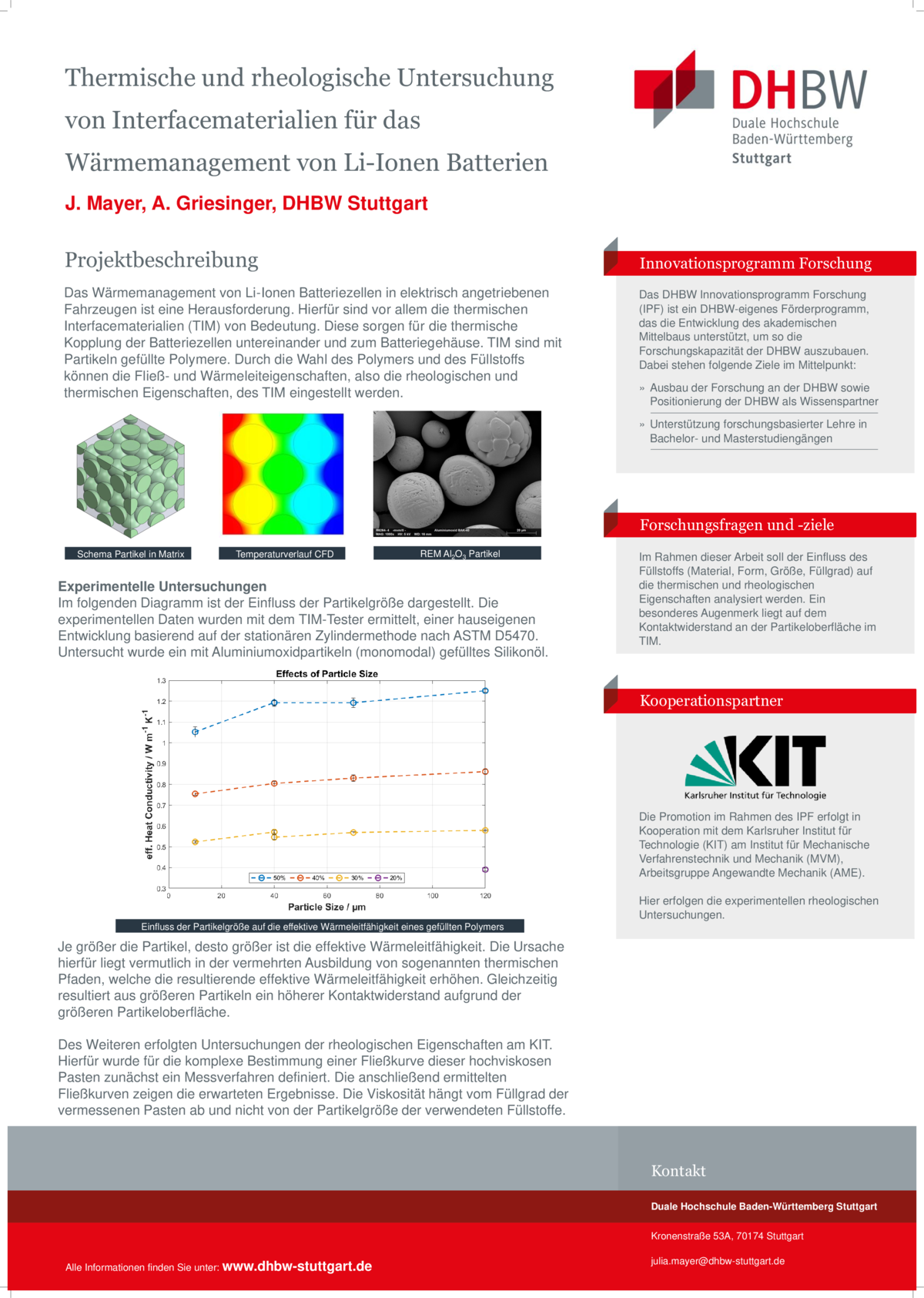

New assistive technology (AT) is at our disposal for improving the everyday life of people in need. Yet, the current way how AT is produced and provisioned is hindering certain marginalised groups in the population, particularly elderly people, to get access to it. To expedite time‐to‐market, reduce costs, and increase accessibility to otherwise unattainable AT, we explore if do‐it‐yourself (DIY) could be a feasible and desirable alternative to commercial applications. We provide answers to three research questions. The evidence we collected during the “iCare” project suggests that DIY attracts both, elderly people with a need‐based motive and a hedonic motive. It also shows that a participatory approach and an early engagement with potential users, their family members, and informal caregivers is beneficial for improving design and use‐related aspects of the AT and the DIY intervention.

Mettler, T.; Daurer, S.; Bächle, M. A.; Judt, A. (2021): Do‐It‐Yourself as a Means for Making Assistive Technology Accessible to Elderly People: Evidence from the iCare Project. In: Information Systems Journal, 1‐20. DOI: 10.1111/isj.12352.

Audioerklärung zu Data Lakes

Ein Data Lake ist eine neue Technologie zum Speichern großer heterogener Daten. Fehlende Metadaten machen den Data Lake jedoch heute nicht effizient verwendbar. Unser Forschungsprojekt beschäftigt sich demnach mit der Entwicklung eines Systems, welches automatisiert Metadaten extrahiert. Das Ableiten des semantischen Typs spielt hierbei eine wichtige Rolle. In unserer Forschungsarbeit zeigt sich, dass als Lösung eine Kombination aus ML und Weak-Supervision sehr gut geeignet ist. Der entwickelte Prototyp belegt dies anhand von Validierungen an unterschiedlichen Data Lakes.

„Digital verzahnt und vernetzt - Möglichkeiten zur Verbesserung der Theorie-Praxis-Verzahnung im dualen Studium mit Hilfe digitaler Anwendungen“

Aneta Heinz, DHBW Karlsruhe, Fakultät Wirtschaft

Duale Studiengänge haben den Anspruch eins zu sein: dual eben! Dualität meint dabei jedoch nicht die Koexistenz von zwei unterschiedlichen Lernorten, sondern deren strukturelle Verzahnung in organisationaler, institutioneller und vor allem auch inhaltlicher Hinsicht. Doch genau hier sehen Studierende den größten Verbesserungsbedarf (Gerstung/Deuer 2021). Alle Akteur*innen der dualen Hochschullehre sind daher herausgefordert diese Dualität zu leben: Studiengangsleitungen beispielsweise durch die Gestaltung der Curricula, Lehrende durch intensiven Bezug zu aktuellen Praxisbeispielen, Duale Partner durch abgestimmte Praxiseinsätze und -inhalte und nicht zuletzt die Studierenden selbst durch ihre persönlichen Erfahrungen und individuelle Transferleistungen. Lernen an zwei unterschiedlichen Lernorten mit unterschiedlichen Zielsetzungen, Ansprüchen und Anforderungen erfordert viel Abstimmung aber auch Flexibilität. Können digitale Anwendungen dieser geforderten Flexibilität Rechnung tragen und damit einen Beitrag zur Verbesserung der wahrgenommen Theorie-PraxisVerzahnung bei Studierenden leisten? Welche digitalen Tools eignen sich überhaupt für die Verzahnung von Theorie und Praxis und wie können diese an den beiden Lernorten integriert werden? Im Rahmen des Innovationsprogramms Forschung (IPF) der DHBW befasst sich die hier vorgestellte Promotion in einem multiperspektivischen qualitativen Forschungsansatz unter anderem mit diesen Fragen und hat zum Ziel einen methodischen und anwendungsorientierten Rahmen zu geben wie die Verzahnung von Theorie und Praxis mit digitalen Werkzeugen unterstützt und nachhaltig verbessert werden kann. Der gewählte qualitative methodische Ansatz berücksichtigt in Gruppendiskussionen und Interviews die Meinungen und Interessen aller Akteur*innen an der DHBW. Zum Zeitpunkt des Forschungstags werden erste Erkenntnisse aus Gruppendiskussionen mit Studierenden vorliegen und gleichzeitig ein Ausblick auf die geplanten Interviews mit Lehrenden und dualen Partner*innen gegeben.

LITERATURQUELLE

Gerstung, Valeska; Deuer, Ernst: Ein Markenzeichen auf dem Prüfstand: Die studentische Perspektive auf die Theorie-Praxis-Verzahnung im dualen Studium. Forschungsbericht 8/21. Reihe „Forschungsberichte zur Hochschulforschung an der DHBW“. Juli 2021.

[Online]: www.dhbw.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Schrifterzeugnisse/Forschungsbericht_8_2021_Gerstung_Deuer_2021_Markenzeichen_auf_dem_Pruefstand_Teil1_Forschungsbericht_8_2021.pdf [zuletzt abgerufen am 26.10.2021]